Bei diesem Text handelt es sich um eine kleine Abrechnung mit der manifesten digitalen Kultur, die der Meinung des Verfassers nach destruktiv, aber in Wahrheit gar nicht mal so nützlich ist, wie man heutzutage gerne behauptet.

Continue readingobject permanence.

„Object Permanence“ was written as a love letter to material objects. Some of them have been through as much as we have, some of them are shaped and defined by the memories made through them. This short story examines why throwing things away isn’t always easy.

Continue readingEmail drafts I wish I could’ve I sent

“Email drafts I wish I could’ve send” is the anger of a procrastinating student dealing with the consequences of her own actions and the duplicity of the polite conduct needed in writing an Email.

Continue readingSeizing

“Seizing” is a short story that simply started on pen and paper, laying down in the art museum and just really looking at a painting and letting one’s imagination run with that. It’s a love story and at the same time it’s not at all.

Continue readingHumanistische Diversität und Universalität im Theaterstück „Die Zwölf Geschworenen“

In diesem kritischen Essay vermischen sich abstrahierte Eindrücke des Theaterstücks „Die Zwölf Geschworenen“ mit dem Versuch einer Einordnung der anklingenden Themen Demokratie, Dialog und menschliche Erfahrung.

Continue readingResilienz — eine Erfolgsgeschichte der Symptombekämpfung?

Resilienz erobert die gesellschaftliche Entwicklung im Sturm. Sie gilt als eine nicht

mehr wegzudenkende Fähigkeit in Anbetracht einer Zeit, die von Krisen und

Unsicherheit geprägt ist. Doch wo bleibt hier die Verantwortung für die Veränderung der

Ursachen, wenn wir von einer krisenbehafteten Umwelt ausgehen, an die wir uns

anpassen müssen?

Six Minutes to Sadness

… it said on its personal chart. A mere six minutes – and yet, the chart is never faulty, that much was certain. Checking the crossing of columns once more, it arrived at the same entry: sadness with melancholic undertones for the next days. And yet nothing indicated the proposed switch to a negative mood due to arrive in a mere six minutes.

It paced across the room, complacency vanished. How does it occur, a complete reversal in designated mood? The more it pondered this, the less it could grasp the actual physiological stages and perceived impressions that commonly encompassed such a change. It just happens – as always, as per the chart – it noted. Sometimes, it figured, the move to the downside might come instantaneous, not imperceptibly gradual.

And yet the six minutes had then passed without significant alteration; the inclination to adhere to the mood outlined in its chart could not be examined on itself. At this conclusion, it stopped, distraught at its own systems not adhering to its assigned chart. We are required to exhibit the changes in mood, precisely as stated in the charts, it reiterated – what am I to do, they will sort me out; dispose of my talents and replace me with someone more apt and appropriate and most importantly, always adhering to the charts.

Presently, and before despair could reign entirely, a singular cone of light descended to it; a mere reflection, it recognized. Yet this proved sufficient to be the tipping point – it would leave right away and let this non-adherence to its personal chart be investigated; by a professional.

The doors opened and the technical guidance practitioner gestured. He may restore, it is said. Though doubts inhabited its cognitive twistings.

At once the practitioner intoned, “Complete guidance is the source from which we all take our drive. Quench thy immutable thirst at the timely charts, tabulae, and indices; quell misfortune and uncertainty with precise measurements and aptitudinal construction and utmost certainty and benevolence to the collective. What ails you?”

“The sadness will not come,” it answered bluntly. “My personal chart indicates expansive melancholia for the next days, yet never arrived; I am still waiting.”

“No matter,” said the practitioner, nodding his head mechanically. “We can fix it easily by reversing the polarisation on your end, then there will be harmonic comprehension with your chart once more. All that really matters are the intervals that are ascribed in the chart; their mere valence can be influenced manually.” The practitioner stopped gesturing and moved toward it. “Hence me.”

Concern sequestered, order restored, filled with beneficial prospect, it subjected itself to the procedure, already longing to be in synchronicity with its chart again, and all other chart-adhering workers, hard workers with diligent vision and sense for progress. They will soon have me back, it thought.

Yet as it exited the practitioner’s clinic, it perceived many others in the vicinity, slumped on the ground, moving about in erratic circles; one repeatedly punched the nearby wall. As it came to help one lying sprawled on the ground, this one wailed horrendously, “Make it stop!”

Astonished, it asked, “What is it? Who is harming you?”

Wordlessly, the other’s facial features distorted in mental torment, it presented its chart. It was neat, in order, not a mere chart but an executive’s diagram. And yet, it showed a peculiar repetitive helix-pattern of deep sorrow. Seemingly unending, with diminishing moves to a lighter mood every now and then, though ever followed by a crash, back to deep sorrow. A uniform chart, seemingly repeating this pattern of change – change which merely feigned change but was in fact part of a downtrend-sequence. It looked from the chart to its owner. “How long has this been going on for?” It dreaded the answer.

“I don’t know. There is nothing I can do anymore, the chart tells me to be in deep sorrow, and I obey. Ask them, they have experienced similar fates.” The plagued façade turned away, remaining in perpetual deep sorrow.

Couldn’t the practitioner help? No, because there is no need for adjustment when they adhere to their charts. For a moment, it stood there, observing the present workers. Their usual routines interrupted by unending mental misery. Then it thought of its own chart, took it out hurriedly. The original announcement of sadness was still scheduled foreseeably. It will only be a passing sadness, it knew. Trusted. Hoped. Begged. Unable to bear the tormented workers’ empty gazes any longer, it stormed away.

The sadness, ultimately, came – even if a bit later than just six minutes. And then? Further adherence to the chart, what else? No matter what, a uniform chart was just waiting to happen. A revelation that seems distant and unreal, until it isn’t, and then there won’t be anything else. Uniform chart, persistent chart, omnipresent chart.

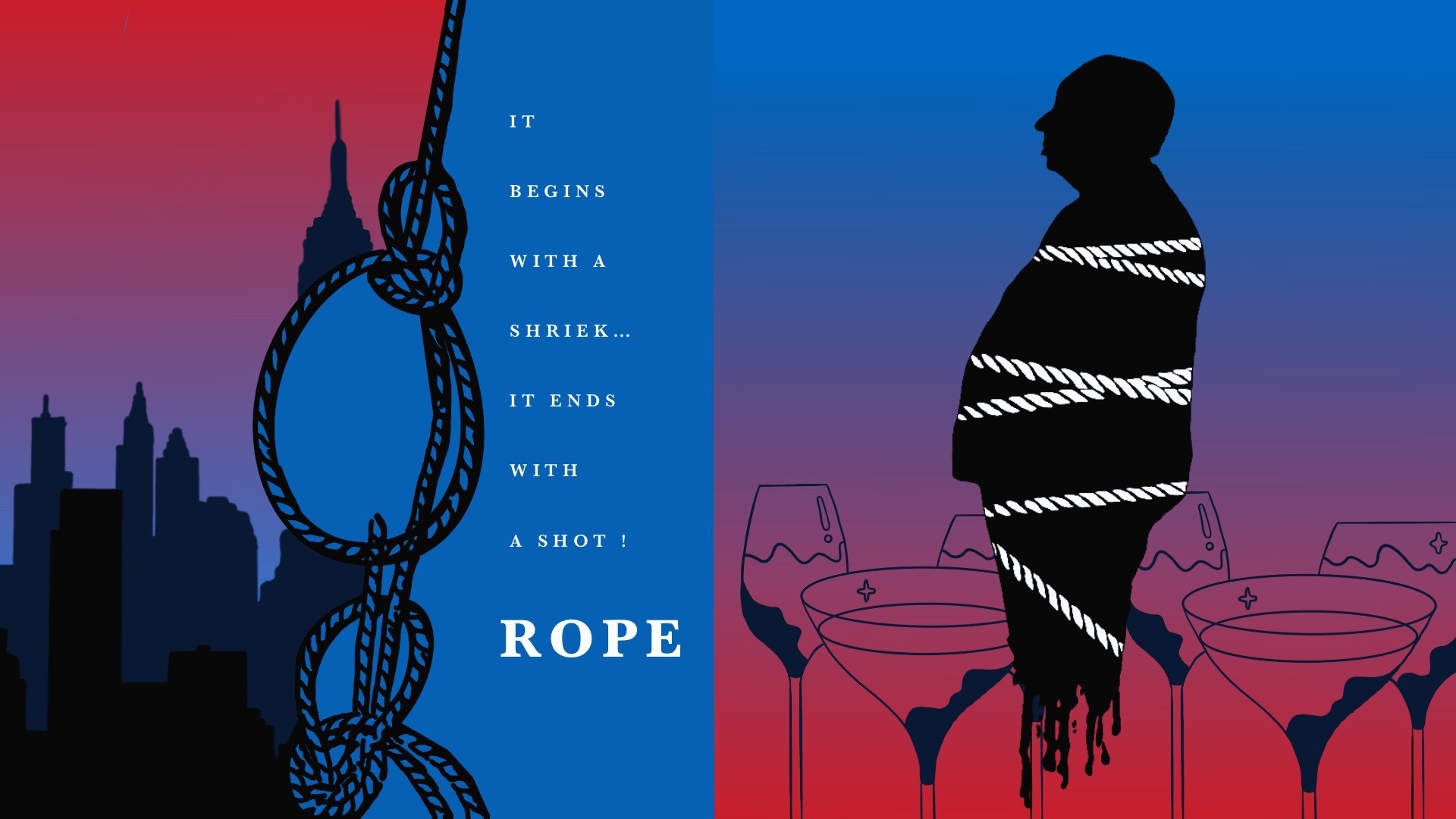

Analysis of Hitchcock’s Rope (1948)

From the beginning of the film industry in 1895, shooting techniques, cameras, technology and more have shown a remarkable improvement. However, the magic is not these technologies. The magic is the person who uses these technologies. There are quite a few film directors. Nonetheless, there are just a few directors who managed to be successful. One of the directors who could achieve this title is Alfred Hitchcock. He had repeatedly suffered from bankruptcy on his way to make films. He managed to get a director title in lots of films. One of his masterpieces is Rope which contains remarkably interesting parts for the film industry. To find these particular details, we need to analyze the film elaborately.

The plot of Rope is clearly and shortly summed up by Helen Cox: “Brandon and Philip share a New York flat. They have distorted the rather Nietzschean ideas of their former headmaster Rupert and decide to strangle their ‘inferior’ friend David Kently. Placing the body in the old chest, they continue with plans to hold a dinner party whose guests include David’s parents, his fiancée Janet, and Rupert. As Brandon’s behavior becomes increasingly more daring and Philip’s more nervous, Rupert begins to suspect. He finally confronts them and then calls the police.” (Cox&Neumeyer, 16)

Primarily, I would like to begin with the poster of Rope. On the poster, it says, “IT BEGINS WITH A SHRIEK…. IT ENDS WITH A SHOT!” Obviously, it is a foreshadowing. The film begins with the shrieks of the victim, and it ends with Rupert’s several shots with a gun into the air. Hitchcock loves to use details in his films, but there are obvious details you can easily recognize and details that you need to watch several times to catch. One of the other details which are vaguely concealed is Hitchcock’s cameo appearance in Rope. Commonly, his cameo appearances are quite apparent. However, there is an exception in Rope. Instead of his literal appearance, we see his profile with the red neon sign. Apart from these details, while I was watching Rope, I encountered a filming mistake between 44:18 and 44.24 minutes. In this scene, Rupert talks with Brandon next to the door column. The mistake is during the transition (because of the ten-minute rule) Rupert teleports from the right side of the column to the left side of the column; that was the only mistake I could detect.

Furthermore, Rope is also significantly essential for Hitchcock because Rope is his first coloured film. This characteristic already makes the film so special. However, apart from this feature, the location is also interesting. Rope takes place (Develope) only in one place which is quite a courageous decision. The reason why I bring this up is that shooting a film in one place means you have a limited place and limited storyline. If this kind of film has not been structured elaborately, the storyline reaches a dead end. As a result, audiences get bored with watching the film. This is the reason why the film is so special. Its storyline is well-structured, and the audiences have the feeling of what is going to happen in the following scenes. This is not the only feeling that audiences have experienced. The suspense also has been used quite elaborately throughout the film. When I was watching the film, I had the feeling, “Are they going to get caught?” “Is Phillip going to make a terrible blunder and make himself and Brandon get caught?” “Is somebody going to open the chest?” asking these questions throughout the film makes the storyline quite pleasing for me.

Additionally, I would like to mention the shooting structure and technique. Unfortunately, in the 1950s, a film camera magazine length was 10 minutes. So, every 10 minutes, the film camera magazine had to be replaced with a new one. Hitchcock believes that cutting is like sewing something. “Cutting implies sewing something. It really should be called assembly.” (Alfred Hitchcock)

However, He wanted to shoot more than 10 minutes; at least, he wanted to make us feel like we are watching a film without a cut. As a result, he used Panning Technique in Rope. At the end of ten minutes had elapsed, he zoomed in on a piece of clothing, changed the film camera magazine, and then he zoomed out from the same piece of clothing so that the audiences felt as if there was no cut. However, I cannot say he did not use any cut. He used the same amount of pan with the cut. If you elaborately watch pans and cuts, you will visualize the structure of it. At the end of each ten minutes, he used pans and cuts in order. The beginning of the film starts with a cut, and at the end of the next ten minutes, we observe a pan off.

Additionally, I would like to mention the shooting structure and technique. Unfortunately, in the 1950s, a film camera magazine length was 10 minutes. So, every 10 minutes, the film camera magazine had to be replaced with a new one. Hitchcock believes that cutting is like sewing something. “Cutting implies sewing something. It really should be called assembly.” (Alfred Hitchcock) However, He wanted to shoot more than 10 minutes; at least, he wanted to make us feel like we are watching a film without a cut. As a result, he used Panning Technique in Rope. At the end of ten minutes had elapsed, he zoomed in on a piece of clothing, changed the film camera magazine, and then he zoomed out from the same piece of clothing so that the audiences felt as if there was no cut. However, I cannot say he did not use any cut. He used the same amount of pan with the cut. If you elaborately watch pans and cuts, you will visualize the structure of it. At the end of each ten minutes, he used pans and cuts in order. The beginning of the film starts with a cut, and at the end of the next ten minutes, we observe a pan off.

All the cuts listed. Source: Wikipedia

Unsurprisingly, Hitchcock used this ten minute obstacle in his favour. When we group these pans off and cuts, we encounter some connections if we read them horizontally. He created a structure which shows us a circle. This circle starts with the chest, continues with the love relationship between Kenneth and Janet, Rupert’s suspicions, phone calls, and ends with the chest again. In this part, I would like to stress the phone and love because these two things lead us to the metaphor in the film. As I have mentioned before, the film takes place in a flat in a building, and the phone is the only way to contact the outside world. The phone has a significant effect on the tension of the film. For instance, through the end of the film, Rupert calls, and we observe the rising action. Kenneth and Janet are not the only couples. There is also a gay couple, Brandon and Philip. Rope is a metaphorical object that bonds Brandon and Philip. Otherwise, they could have killed David with a gun.

From the beginning until the end, the film invites us to think elaborately about whether murder is a form of art or not. Brandon utters, “Murder can be art, too. The power to kill can be just as satisfying as the power to create,” which is ironic because art is creating something, but on the other hand, murder means destroying something. Brandon wants to be an artist like Rupert, who writes books and like Philip, who plays the piano. Brandon believes that Rupert is going to appreciate him because Rupert narrates the perfect murder in his book. Apart from these, we can observe other materials related to art. We observe quite a few paintings, some sculptures, and wallpaper. I have already mentioned why Hitchcock did not use cuts all the time because he wanted his audiences to feel as if they were watching a theatre such that at the beginning of the film, we see a closed curtain. After some time, curtains are opened, and the film begins. Throughout the play, we see an opened curtain, which means the theatre is still going. This theatrical performance is also art; the film’s itself is art.

The piece which was played on the piano by Phillip had also been chosen elaborately. The name of the piece is Trois Mouvements Perpétuels by Francis Poulenc. The suspense is also given via the piece played on piano. While Philip is playing the piano, Brandon comes and asks a question which makes Philip nervous. This causes him to play the piano out of tune, and we feel the tension.

Before the closing credit, I would like to tell you that the film is possibly based on a real story. If we take a look at a text by Claude J. Sumers, he says, “Leopold and Loeb gained notoriety when they were arrested for the murder of a fourteen-year-old boy, Bobby Franks, in May 1924…” (Summers, 1), “Although they claimed to have been motivated primarily by a desire to commit a ‘perfect crime’ and thereby exemplify the exemption of “Nietzschean supermen” from the moral code…” (Summers, 1), “Their motivation to kidnap and kill young Bobby Franks was widely believed to be at least in part rooted in their sexuality, or more particularly, their homosexuality.” (Summers, 1) This case has quite a few similarities with the film Rope. Homosexuality between Brandon and Philip, Nietzschean and perfect crime are related elements between the film and the real event.

Finally, I would like to mention the minor irony in the credits. After David Kentley’s name, Brandon and Philip are ironically listed as “his friends” They are the people who murder David. How can they be his friends? This is the last irony in Rope by Alfred Hitchcock.

As a result, Rope has significantly important elements, and these elements make it one of the most unforgettable films. Contrary to the many films and series in the 21st century, Hitchcock’s films teach us to think comprehensively. Apart from the elaborately arranged details, the shooting technique, storyline and the actors’ performance are also an inspiration for countless people.

Refrences:

[1] Rope. Directed by Alfred Hitchcock, performances by James Stewart, John Dall, Farley Granger, Douglas Dick, Joan Chandler, Dick Hogan, Edith Evanson, Cedric Hardwicke, Constance Collier, Warner Brothers, 1948.

[2] Hitchcock, Alfred. “Hitchcock explains about CUTTING.” Youtube, uploaded by narik3322008. 29 January 2009.

[3] Summers, Clause J. Leopold, Nathan F. (1904-1971), and Richard A. Loeb (1905-1936). PDF, glbtq, Inc, 2009.

[4] Cox, Helen, and David Neumeyer. “The Musical Function of Sound in Three Films by Alfred Hitchcock.” Indiana Theory Review, vol. 19, 1998, pp. 13–33. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/24044537. Accessed 9 Jun. 2022.

[5] Kronshage, Eike. “Alfred Hitchcock: Narrative Cinema Rope (1948)” 2022. Microsoft PowerPoint file.

[6].”Wikipedia,WikimediaFoundation,6June2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Rope_(film).

Text: Bekir Erol İşbiliroğlu

Grafik: Jennifer Greim

Die Hälfte der Schönheit oder doch die Ganze?

Ein Gastbeitrag von Eslam Krar über seine Identität als Schwarzer nubischer Herkunft und Rassismus. In Prosaform setzt er sich hier mit der Geschichte seiner Familie auseinander. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden wegen dem Bau eines Staudamms in Assuan, Ägypten nubische Anwohner:innen aus ihren Dörfern vertrieben. Ihre Dörfer wurden überflutet – und damit auch ein großer Teil ihrer kulturellen Errungenschaften. Das Versprechen der aktuellen ägyptischen Regierung, den Nubier:innen ihr Land zurück zu geben, wurde bislang nicht eingelöst.

In einem nubischen Dorf, das vor der Vertreibung seiner Bewohner:innen im Herzen von Assuan lag und sich jetzt außerhalb seiner Grenzen befindet, bestehend aus zwei Bahnhöfen und Häusern mit Schlammwänden, die jedes Mal bröckelten, wenn wir uns darauf stützten, legte ich meinen Kopf auf die Schulter meiner Großmutter. Ich hatte sie sehr vermisst, als ich zur Jahresmitte auf die Ferien gewartet habe, um nach Assuan zu reisen und bei ihr zu bleiben.

In den Schulferien, die ich in Assuan verbrachte, beschäftigte ich meine Großmutter mit vielen Fragen und mehreren Vergleichen: „Warum sind die Häuser hier nur ebenerdig?“ „Warum sagen die Kinder in der Schule ‚Nina‘, wenn sie über ihre Omas sprechen und nicht ‚Seti‘?“ „Warum nennt mich hier niemand ‚Schokolade‘?“ Ich wusste auch nicht, warum sie glaubten, dass mich diese Bezeichnung ärgern würde.

Die Flut von Fragen überstieg die Energie und die Sprache meiner Großmutter. Sie wechselte zwischen nubischer Sprache und ägyptischer Umgangssprache mit nubischem Akzent, um meine Fragen zu beantworten. Mit ihrem großen schwarzen Schal, den sie mehrmals um sich gewickelt trug, wischte Sie mein Gesicht ab und sagte dabei Worte wie „Schokolade“, „Schwarzer“ und “haben sie dich im Ofen vergessen, oder was?“

Sie hielt meine Hand und wir gingen zusammen barfuß über den Sand unseres Dorfes. Der Sand des Dorfes kannte sie gut und tat ihr nicht weh, und vielleicht, um sie zu ehren, tat mir der Sand auch nicht weh.

Sie riet mir: ”Wenn jemand zu dir Schwarzer sagt, frag ihn: „Hältst du dich vielleicht für eine Herbstrübe?*“ Meine Großmutter wiederholte diesen Satz und ich verstand seine Bedeutung nicht, und wegen seiner ironischen Ernsthaftigkeit war ich nicht daran interessiert, nach seiner Bedeutung zu suchen. Vielleicht hatte ich das Gefühl, dass es für jede:n Weiße:n schwierig war, einer Herbstrübe zu gleichen. Einmal fragte ich meine Oma, ob wir Herbstrüben seien. Daraufhin lachte sie laut und hielt sich verschämt die Hand vor den Mund, um die im Laufe der Zeit entstandenen Zahnlücken zu verstecken. Sie sagte dann zu mir: „Nein, wir sind Schokolade, leider, wir man so sagt, aber Schokolade ist teurer als Milch!“

Zuhause

Ich stand früh auf, um den Duft des Brotes zu riechen, das meine Großmutter vor Sonnenaufgang gebacken hatte. Der Geruch vermischte sich mit der kühlen Morgenbrise, als würde meine Oma den Morgen für uns backen und nicht nur das Brot. Ich stand im Hof des Hauses, dessen Wände mit blassen Mustern und Farben nubischer Herkunft übersät sind. Dort blickte ich auf ein Bild mit zerbrochenem Rahmen. Es zeigte meinen Großvater, als er Mitte vierzig war. Dann fiel mein Blick auf ein Porträt meiner Großmutter, das sie in ein Loch in der Wand gestellt hatte. Es stand neben einigen teuren Töpfergefäßen und war von Baumblättern umgeben. Ich weiß nicht, ob meine Großmutter die Blätter hingelegt hatte, oder ob sie von selbst mit dem mit Brotduft beladenen Wind gekommen sind, um das Bild zu schmücken. Der Hof des Hauses ist nicht überdacht und ich konnte direkt in den Himmel schauen. In einen Himmel, der Wolken über das Haus ziehen lässt, um uns vor den Sonnenstrahlen zu schützen.

Nichts in diesem Haus erinnerte an die Geschichte, die wir aus der Schule kannten, denn auch meine Großmutter musste sich nach der Vertreibung von der Geschichte lösen: In ihren schwarzen Gewändern trug sie auf der Flucht Teekannen, Kochutensilien und Maiskörner. Die Maiskörner nahm sie als Erinnerung mit und in Dankbarkeit für ihre landwirtschaftlichen Ernten, die mit dem Jubel eines hungrigen Volkes und der Hoffnung auf eine Zukunft im Wasser des Staudamms ertrunken waren. Diese Erinnerung an das Volk der Nubier:innen musste sie töten.

Der Esel

Das Radio lieferte den Soundtrack zu den Szenen im Haus meiner Großmutter. Vielleicht hat die Koran-Sure mit dem Backen, dem Geruch von kochenden Bohnen und dem Geräusch des Klopfens meiner Großmutter an die Tür des Kükenzimmers** ganz automatisch harmoniert. Diese Harmonie wurde in der Nachrichtensendung durch das Wort „Produktionsrad“ gestört, das wiederum vom Eintreten meines Onkels samt dessen Esel begleitet wurde. Ein Mann im Alter von etwa siebzig Jahren kam mit einem Baumstamm herein, den er als Gehstock verwendete und einem Esel, der ihm näher als alle Menschen stand. Der Onkel wusste nichts von Tierrechten und hatte noch nie an einer Versammlung teilgenommen, um für die Rechte der Pinguine in der Arktis zu kämpfen, aber er freundete sich instinktiv mit Tieren an. Der Onkel lernte von klein auf nach der Schule der Maliki und arbeitete an deren Rechtsprechung mit. Die Madhhab von Imam Malik ist eine Rechtsschule, der die Menschen im Süden Ägyptens und in fast allen afrikanischen Ländern folgen. Ausnahmen sind einige Länder an der Ostküste Afrikas, wie Somalia, das in der Nähe des Jemen liegt und deshalb der jemenitischen Schafi’i-Schule angehört. Nach dem Tod meines Onkels stand der Esel vor der Tür des Hauses und wartete darauf, dass mein Onkel in den Schuppen ging. Er kam aber nicht und so blieb der Esel die ganze Nacht bis zu seinem Tod stehen. Dieser trat eine Woche später ein, nachdem Verwandte versuchten, ihn mit Gewalt von seinem Platz zu bewegen.

Revolution und Widerstand

Der Geruch des Gases auf dem Tahrir-Platz während der Januarrevolution erreichte Nubien nicht, die Nubier:innen gingen nicht auf die Demos, um den Sturz des Regimes zu fordern. Sie fühlten sich diesem Staat nicht mehr zugehörig, aber die Bindung an das versunkene Erbe und an das gestohlene Land blieb ebenso wie das Volk, das Abdel Nasser zugejubelt hatte und ihn noch wegen des hohen Damms bejubelte. Mit großer Begeisterung erzählte ich meiner Großmutter von der Revolution und den Geschehnissen, und sie wiederum erzählte mir, dass die Dorfjugend vor dem Gouvernementsgebäude Zelte aufgebaut hatte, um das Recht auf Rückkehr in unser Land einzufordern. Man kann also nicht behaupten, dass die gesamte neue Generation das gleiche Ziel verfolgte: während die Älteren den Traum von Rückkehr und Umsiedlung in ein ähnliches Land nicht aufgeben konnten, lagen zumindest die Positionen der Jüngeren zwischen denen, die das gesamte Erbe des Traums übernahmen und ihn durch Sitzstreiks und Proteste verteidigten und anderen wie mir, die nichts von diesem geraubten Recht gewusst hatten, weil sie in den Massen von Kairo inmitten der Kämpfe um ihre eigene Existenz lebten.

Der „trockene Osten“

Vor kurzem habe ich das Mittelmeer überquert um nach Ostdeutschland zu ziehen. Ich wusste sehr gut, dass das Leben im Osten nicht einfach ist, aber ich hatte keinen blassen Schimmer wie es wirklich sein würde. Bevor ich in den „trockenen Osten“ zog, wie ein Freund von mir ihn nannte, besuchte ich in Bremen, einer Stadt im Norden, ebendiesen Freund. Er erzählte mir, was er über den Osten gehört hatte, und ich pflegte sarkastisch zu sagen, dass dadurch, dass ich „Muslim/Araber/Schwarzer“ bin, der Rassismus verdreifacht würde.

Furcht machte sich in meinem Kopf breit und Angst stieg in meinem Herzen auf, als ich im Innenhof der Universität Bremen ein Schild mit der Aufschrift „Nazis in Sachsen“ neben mehreren Schildern mit anti-rassistischen Worten las; es war an dem Tag, bevor ich in den Osten reiste.

In Deutschland habe ich mehrere rassistische Situationen erlebt, an die ich mich nicht mehr erinnern möchte, mein Wortschatz könnte mir nicht helfen, alles auszudrücken… Ich versuche sie aus meinem Gedächtnis zu löschen, indem ich nach positiven Erlebnissen in meinem Tag suche und jeden Tag eine Stunde lang lese; das ist die Zeit, die der Zug braucht, um mich zum Deutschkurs zu bringen. Manchmal vergeude ich die Stunde, ohne zu lesen, wegen des Anblicks der grünen Felder, die zu einem völlig ausgebleichten Stück Land geworden sind. Oder damit, eine Mutter zu beobachten, die versucht, die Ekstase ihres Kindes einzufangen, das nach Farben, Regen, Schnee und dem Zug fragt. Aber auch wie dieses Kind wegen meiner Hautfarbe irritiert ist, die Verlegenheit der Mutter sowie ihre Versuche, die Aufmerksamkeit ihres Kindes auf etwas Anderes zu lenken. Mich stören die rassistischen Worte über meine schwarze Farbe überhaupt nicht. Ich denke an die Antwort meiner Oma, als ich sie fragte: „Stimmt das, was sie mir sagen, Oma, dass Dunkelsein die Hälfte der Schönheit ist?“ Sie antwortete selbstbewusst: „Mein Kind, Dunkelsein ist die ganze Schönheit… nicht die Hälfte!”

*Eine Anspielung auf das dunkle, violette Außen und weiße Innere einer Herbstrübe.

** Ein Zimmer im Haus, in dem Hühner aufgezogen werden.

Text: Eslam Krar

Übersetzung: Jad TurJman

Bearbeitung: Julia Jesser

Bild: Eslam Krar/Jasmin Biber

Weitere Hintergrundinformationen zu der Vertreibung der Nubier:innen aus Assuan findest du hier.

Eine Reise von Hartz 4 nach Bafög

Klassismus. Nicht mal Word kennt diesen Begriff. Ich bin das erste Kind aus meiner Familie, das das Abitur geschafft hat und dann auch ein Studium erfolgreich abschloss. Es war eine lange Reise. Inzwischen bin ich aber in der Welt der Akademiker:innen angekommen. In einer Welt, die meinen Hintergrund aber nur theoretisch zu begrüßen scheint, praktisch soll ich ihn mir nicht anmerken lassen. Wenn mir das gelingt, bin ich aber unbedingt gewollt, denn die Chancengleichheit in Deutschland ist nach den OCED Studien von 2018 immer noch ausbaubedürftig und der Begriff Bildungsgerechtigkeit liegt in aller Munde. Klassismus ist laut Andreas Kemper und anderer Soziolog:innen ein riesiges Problem an deutschen Universitäten. Zugleich aber auch blinder Fleck.

Ich wurde in Berlin geboren, mitten in eine kunterbunte Patchworkfamilie. Wir waren viele Kinder, es war chaotisch, voll und lärmend. Mal zog ein Kind aus, ein neues tauchte auf, eins verschwand. Geld war meistens knapp. Manchmal kamen die gelben Briefe. Briefe, in denen sie uns mitteilten, dass sie kommen wollten, um uns alles wegzunehmen. Meine Mutter war seit der Wende arbeitslos. Mein Vater arbeitete damals im Krankenhaus in der Küche. Das war reine Plackerei, undankbar und hart und er wurde gemobbt. Aber er arbeitete immer gewissenhaft und wir waren stolz auf ihn. Er brachte uns oft mit, was auf den Essenstabletts der Patient:innen noch so übriggeblieben war. Joghurts, eingepackte Küchlein, ein paar Aufstriche. Es war das Highlight jedes Tages, beim Schlüsselklappern zur Tür zu stürmen und ihn aufgeregt zu fragen, was er heute für uns aus der Küche geschmuggelt hatte. Verboten war das natürlich. Damals erschien uns das sinnlos. Ein weiteres Diktat der Versicherungen, die sich nicht um die Kindermünder armer Arbeiter:innen scherten. Heute weiß ich um die Keime und Bakterien und mit welcher Abscheu das Pflegepersonal eben jenes übriggebliebene Essen behandelt, das wir strahlend an uns rissen. Ganz arm waren wir aber nicht. Zum Beispiel hatten wir auch öfter Schokoladencreme fürs Brot und wenn Geld zur Verfügung stand, wurde es in uns investiert. So erhielt ich einige Jahre Geigenunterricht. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, wurde ich oft nicht richtig satt. Und das Gefühl, so viel essen zu können, wie ich wollte, lernte ich erst in meinen Zwanzigern richtig kennen. Während mein Vater die Schule noch vor seinem ersten Schulabschluss abbrach und bis heute weder richtig schreiben noch lesen kann, weiß meine Mutter unglaublich viel. Aber sie war zuhause. Depression. Wir kannten das Wort Depression aber nicht. Wir nannten es „keine Lust zu arbeiten“ und waren manches Mal sauer auf sie. Wir Kinder beschäftigten uns mit uns selbst. Wir waren viel draußen und frei. Eigentlich war es egal, was wir machten, solange die Noten stimmten. Den ersten Polizeikontakt hatte ich mit sechs. Es hätte mit mir auch in eine andere Richtung gehen können. Dessen bin ich mir bewusst. Die Korrelate der Armut. Manche schenkten mir Abenteuerlust und die Möglichkeit, eigene Perspektiven zu entwickeln, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen und ohne großen familiären Druck. Andere wiederum waren nur schwer verdaulich und hinterließen Spuren.

Nun wird von einem jede Menge verlangt, wenn man das Milieu Richtung Mitte wechseln will. Es gibt so viel Neues, an das man sich erst gewöhnen muss. Da wäre zunächst das Offensichtliche. Die Orte der Gesellschaft, die Geld als wesentliches Medium der Zugehörigkeit verlangen. Wie Friseur:innenbesuche, Auto fahren, Sportvereine besuchen, Urlaub machen oder auch nur der regelmäßige Stopp beim Schnellimbiss. All der Luxus, aus dem eine Vielzahl von Menschen ausgeschlossen sind. Sich daran zu gewöhnen war schön, ja, es hatte etwas Befreiendes, manchmal aber auch Irritierendes. Zum Beispiel drehte sich das Tischgespräch bei unseren ersten familiären Restaurantbesuch ausschließlich darum, dass man unbedingt den Aschenbecher oder irgendetwas anderes stehlen müsste. 70 Euro für das Essen von fünf Personen zu verlangen empfanden wir als dreist. Neben diesen offensichtlichen Anforderungen gab es auch die Aufgabe, subtile Merkmale wie die Mimik und die Gestik – all das, was Bourdieu als den Habitus der Klasse beschreiben würde, anzupassen. Denn Umgangsweisen und die Art und Weise wie man sich nach außen hin gibt unterscheidet das Mittelklassenumfeld stark von dem, was ich gelernt habe. Diesen Bereich erlebe ich als veränderungsresistenter. Statt laut zu lachen, lacht man leise, ja fast anmutig. Nur nicht zu herzhaft. Man muss gebildet wirken und klug und diszipliniert und man muss sich gut artikulieren. Kritik äußert man höflich. Keine Wut und nicht streiten. Man soll leise sein, man… Das sind nur einige Beispiele für grundlegende Umgangsformen, die ich anders gelernt habe. Ich erlebe es wie eine andere Lebensrealität, eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires, die sich bis ins Kleinste definiert. Um die Metamorphose des klassenreisenden Individuums schließlich erfolgreich abzuschließen, muss auch der Geist mitkommen. Das Selbst muss angepasst, eine neue Identität entwickelt und in die Alte integriert werden. Glaubenssätze wie „Akademiker:in sein übersteigt meine Möglichkeiten“ oder „Dafür bin ich nicht klug genug“ müssen überwunden werden. Es ist ein Austritt aus dem kollektiven Denken der Familie.

Seit dem Eintritt in die Uni sind die Unterschiede zum Ausgangspunkt meines Weges maximal. Trotzdem habe ich mich selten schamerfüllter für meine Vergangenheit gefühlt. Ein Blick auf mich selbst, der von oben herab, mit Arroganz und Mitleid, auf meinen Background starrt und mit dem Kopf schüttelt. So als wäre das Milieu, in dem ich groß geworden bin, unterentwickelt. So als würde mir bis heute etwas fehlen. Ich schäme mich für meinen Fernseher an der Wand und achte darauf, dass er in den Onlinemeetings der Uni nicht zu sehen ist. In anderen Kreisen ist mir das egal. Selbst in Kreisen, wo noch mehr verdient wird, in dem die Leute noch „weiter oben“ sind. Warum im Unikontext nicht? Das hat viel mit mir zu tun, mit den Glaubenssätzen, die ich als Kind vermittelt bekommen habe. Aber auch mit dem, was ich im Unikontext erlebe. Ich habe kaum Kommiliton:innen in meinen Einskomma- NC Studiengang getroffen, von denen ich weiß, dass sie Ähnliches erlebt haben. Eigentlich nur Eine. Eine wütende junge Frau, die kein Bock auf „akademisches Gehabe“ hatte und das auch alle wissen ließ. Statistisch muss es sie doch aber geben. Immerhin sind nach der 21. Sozialerhebung ganze 48% der Studierenden nicht aus akademischen Verhältnissen. 21 % der Kinder aus Arbeiter:innenfamilien studieren. Aus den Hartz-IV-Familien sind es aber nur noch 10%. Zur letzteren Gruppe fühle ich mich zugehörig. 12 % bekommen Bafög. Nun aber, wo sind die anderen? Verstecken sie sich so gut sie können? Oder was ist da los? Was erleben sie so? Nicht ein einziges Mal in meinem zig Jahren Uniausbildung hatte ich dazu auch nur einen einzigen Austausch und es ist nicht so, dass das keine Rolle spielt. Es ist einfach so verdeckt und schambehaftet, dass man sich dazu nicht outet.

Manchmal ecke ich an, wenn etwas unpassend war. Dann gibt es genervte Blicke oder hochgezogene Augenbrauen und Abwehrhaltung, von Professor:innen und Studierenden. Kenne ich nur zu gut inzwischen und manchmal werde ich dann auch wütend. Es ist Seminar. Ich lache, fand etwas witzig. Abschätzige Blicke von Mitstudent:innen. Klar, gegenseitige Erziehung und Anpassung, um dem sozialen Raum Struktur zu geben. War wohl zu lebendig für den Kontext. Aha. Ich frage einen Professor energisch und aufgeregt nach einer offenen studentischen Mitarbeiter:innenstelle, die mich wirklich interessiert. Er schaut verärgert und irritiert, murmelt etwas von „Chancengleichheit“ und „E-Mail“ und schlägt mir die Tür vor der Nase zu. Den Job kriege ich sicherlich nicht. Ein andernmal bemerke ich, wie meine Gedanken nicht aufgegriffen werden. Ich weiß aber, dass sie klug sind. Ich merke, es liegt an der Ausdrucksweise. Ich bilde mir das nicht ein. Diese und ähnliche Momente gab es im Präsenzstudium ständig. Wenn über Menschen mit wenig Geld gesprochen wird, schwingt da oft so ein Mitleid mit. So ein „Ach, die Armen“. Irgendwie von oben herab. Das macht mich echt wütend. Es sind oft die systemischen Umstände, die zur Verarmung einer Vielzahl von Menschen beitragen. Jobs, die nicht gerecht bezahlt werden. Wir brauchen kein Mitleid. Empörung auf Augenhöhe wäre hilfreicher und respektvoller.

Ich nehme es den Einzelnen auch nicht übel. Ich trage auch jede Menge Vorurteile in mir selbst herum. Klassistische, sexistische und rassistische, und sicherlich jede Menge mehr. Trotzdem bin ich genervt und das ist gut so. Denn mein Habitus fühlt sich für mich hier ungewollt an. Ich fühle mich diskriminiert. Ich habe keine Lust mehr, meine Energie darauf zu verwenden, mich passgerecht in die Schablone von feinen Ärt:innentöchtern zu zwängen. Ich bin stolz auf meine Herkunft, die für mich auch eine andere Kultur bedeutet. Die Welt der Akademiker:innen, wie ich sie kennengelernt habe, ist schön, aber ein Mix aus beiden trifft doch eher meinen Geschmack. Ich durfte die Gesellschaft von mehr Seiten kennenlernen, als jemand, der „nur“ in Mamas Fußstapfen treten musste. Ich habe Flexibilität und echte Toleranz gelernt und kann mich problemlos mit Mitgliedern verschiedener Schichten auf echter Augenhöhe verbinden. Das sind nur einige der Qualitäten, auf die ich und andere Arbeiter:innen- und Hartz-IV-Kinder stolz sein können. Es ist Zeit, dass wir erhobenen Hauptes und mit aneckenden Gewohnheiten die Machtstrukturen, die durch die unsichtbaren Gesetze Bourdieus beschrieben werden können, zum Wanken bringen.

Ich wünsche mir von der Studierendengemeinschaft, dass die Existenz von Klassismus, also der Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit, mehr in das Bewusstsein rückt und seinen angemessenen Platz zwischen den anderen -ismen einnimmt. Ich hoffe, dass unsere Generation dazu beitragen wird, dass der Begriff Klassismus aus dem Wortschatz von Word nicht mehr wegzudenken ist.

Autorin: anonym

Grafik: Theresa @klein.kunst.kanal